Il Mostro di Firenze è Zodiac. L’impronta del serial killer americano nei delitti in Toscana degli anni ’80

Francesco Amicone

Articolo pubblicato integralmente il 23 maggio 2018 su tempi.it e rimosso nel 2022 dalla testata per il timore di un coinvolgimento nel processo per diffamazione intentato da Joe Bevilacqua. Il testo è stato leggermente rivisto.

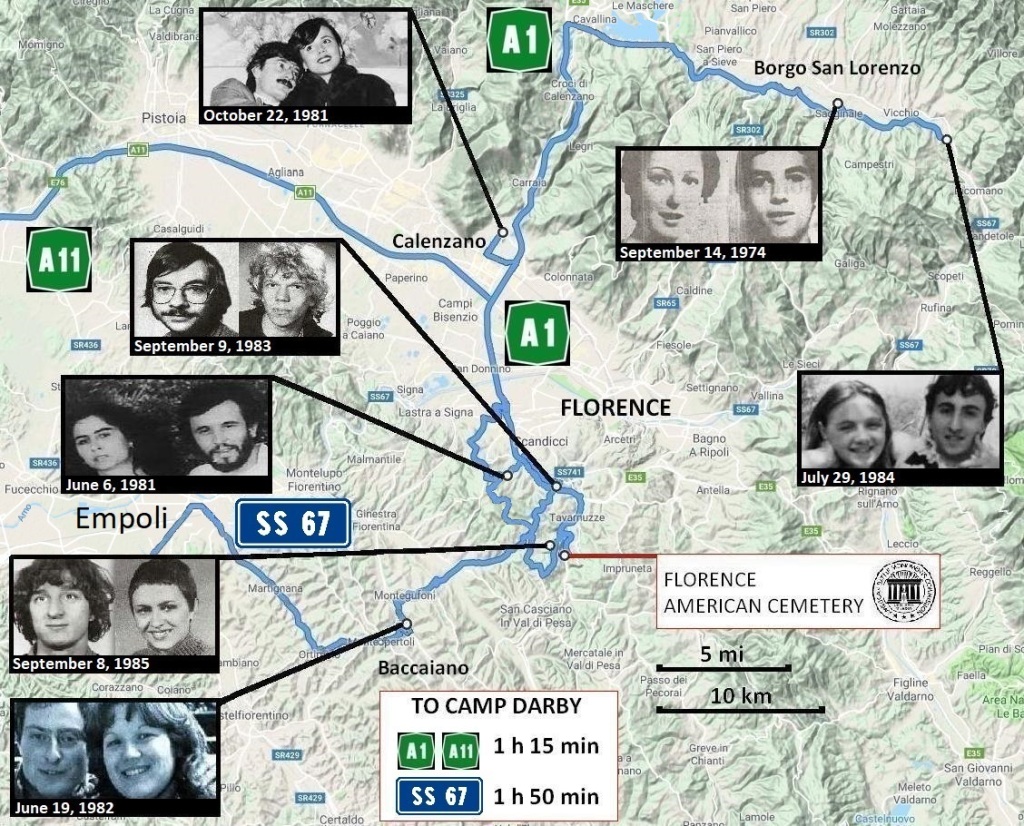

Il guardone, i sardi e il contadino

Sant’Angelo è una frazione ai margini di Calenzano e Sesto Fiorentino: pochissime case circondate dai campi e dalle montagne. Non distante dalle abitazioni, in una traversa campestre dell’unica via che fa il giro della valle, un’iscrizione su una croce di pietra ricorda due nomi: Susanna Cambi e Stefano Baldi. Erano due ragazzi di Calenzano, soliti appartarsi la sera ai margini di un boschetto di olivi. La notte del 22 ottobre 1981 furono uccisi a colpi di pistola dall’uomo che è passato alla storia come il “Mostro di Firenze”, un brutale assassino che uccise a colpi di calibro 22 almeno sette coppie di giovani nelle campagne fiorentine fra il 1974 e il 1985.

Sono passati più di trent’anni da quei delitti, ma i fiori ai piedi della croce che ricorda Susanna e Stefano sono ancora freschi. «È bello che la gente non si sia dimenticata di Susanna e Stefano», commenta Edoardo Orlandi davanti al loro memoriale. Prima di diventare un criminologo dell’Università di Firenze, Orlandi era già uno studioso del caso “Mostro”. Come tutti i nati negli anni ’80, Orlandi è cresciuto in un ambiente in cui il serial killer è diventato parte integrante della storia della città attraverso i processi degli anni ’90. Nessuno dei quali arrivò ad alcuna verità definitiva sull’autore materiale dei delitti. «Pochissimi fiorentini credono che il Mostro sia mai stato realmente individuato», osserva Orlandi.

Pazzo e scaltro

Le forze dell’ordine non capiscono immediatamente di avere di fronte un serial killer. «Soltanto la mattina successiva al delitto di Calenzano – rammenta Orlandi – la gente fiorentina si rende conto che davvero c’è un maniaco omicida che va a caccia di coppiette appartate nelle notti senza luna. E stavolta l’assassino spaventa anche l’opinione pubblica toscana che, in maniera un po’ pittoresca, per sdrammatizzare, lo aveva battezzato “Cicci, il mostro di Scandicci”».

Dal 22 ottobre 1981, quello che pochi mesi prima sembrava essere stata l’opera di uno sbandato schizofrenico assume un nuovo significato. «Gli abitanti di Firenze si trovano di fronte a una persona socialmente organizzata, le cui turbe, per quanto gravi, gli permettono di agire in maniera fredda e lucida», spiega Orlandi. È un pazzo, ma non è uno schizofrenico. Gli inquirenti hanno ora di fronte qualcosa che in Italia, prima di allora, si era visto soltanto al cinema. Un serial killer “all’americana”. Una delle menti più scaltre che gli investigatori italiani si siano mai trovati a combattere e anche, sottolinea Orlandi, «uno dei pochissimi assassini seriali che abbiano avuto successo».

Dal giorno in cui compì il delitto di Calenzano e per cinque lunghi anni, il “maniaco” armato di torcia, pistola e coltello, che di familiare non aveva nulla né alle cronache fiorentine né a quelle italiane, diventò la notizia principale dei giornali locali.

Un killer “provinciale”

«Benché sia passato alla storia come il Mostro di Firenze – ricorda Orlandi – i delitti rivendicati dal maniaco omicida non avvennero mai in città, ma nei paesini che la circondano». Borgo San Lorenzo, Scandicci, Calenzano, Galluzzo, Vicchio, Baccaiano, Falciani. Questi i nomi dei luoghi del crimine scelti dal serial killer. «Si tratta di piccoli cortili, dove le chiacchiere sui delitti facevano velocemente il giro dei bar», racconta Orlandi. Creando non pochi problemi.

Il primo a pagare con la galera una parola di troppo fu Enzo Spalletti, guidatore di ambulanze. Spalletti praticava uno “sport” molto in voga nella provincia di Firenze degli anni ’80: spiare le coppiette appartate in auto. Durante la notte decine di persone si sparpagliavano nella campagna di Firenze, lungo i filari di cipressi, fra i boschi di acacia, armate di binocolo a infrarossi e microfoni, per osservare le coppiette che facevano l’amore in auto. Molti di loro, l’indomani, si ritrovavano nelle taverne del Chianti per scambiarsi fotografie e registrazioni audio.

«Spalletti la mattina del 7 giugno 1981 zappetta l’orto, poi va al bar, dove dice agli avventori di avere visto i corpi delle due vittime di Scandicci. Viene subito arrestato». Come va a finire? «Tre mesi dopo l’assassino colpisce di nuovo a Calenzano, portando alla liberazione di Spalletti e annunciando ai fiorentini: “Avete di fronte un vero serial killer, non un guardone”». Il Mostro continuerà a rivendicare la paternità dei crimini anche negli anni successivi, liberando con i suoi delitti, uno ad uno, tutti i sospettati. «Si fermerà soltanto nel 1985, quando in galera ormai non c’è più nessuno – osserva Orlandi – come a dire: “Non mi serve il vostro aiuto”».

La pistola

Nel 1989 si chiudono i conti con la cosiddetta “pista sarda”. Per sette anni i detective avevano seguito le tracce del Mostro a partire dai bossoli trovati nel 1982 in un faldone di un processo per un duplice omicidio maturato in ambiente sardo (Barbara Locci e Antonio Lo Bianco – 22 agosto 1968). I bossoli erano identici a quelli rinvenuti sulle scene del crimine del serial killer dal 1974 in poi. Ma per il delitto del 1968 esisteva già un colpevole, che era in carcere: il marito di Barbara Locci, Stefano Mele.

Si possono nutrire dubbi sulla paternità del crimine del 1968, «ma riguardo alla responsabilità di Mele – ricorda Orlandi – è un fatto che il marito della Locci fosse stato trovato con il grasso sulle mani, la mattina all’indomani del delitto. Mele – prosegue il criminologo – non ha mai saputo dare un motivo per quello che è apparso agli investigatori dell’epoca come un banale tentativo di ingannare il guanto di paraffina (test al quale Mele risultò comunque positivo)». Mele si addebitò il crimine, poi accusò i parenti. Alla fine fu condannato. Si pensò dunque che il serial killer potesse in qualche modo avere avuto accesso alla pistola usata nell’omicidio del 1968 e averla usata successivamente. Furono arrestati uno per uno tutte le persone che potevano avere partecipato al delitto del 1968: Francesco Vinci, Piero Mucciarini, Giovanni Mele. Fu arrestato con un’altra scusa anche Salvatore Vinci. Non si trovò nulla.

Dal vero Mostro a Pietro Pacciani

Chi è veramente il killer delle coppiette? Che personalità si nasconde dietro la maschera che veste con il suo pubblico? Il Mostro, secondo Orlandi, «molto probabilmente appare come una persona normale, altrimenti non si spiegherebbe perché non sia mai stato possibile individuarlo fino ad ora». «È una persona con due vite – chiarisce il criminologo -: in quella normale, è un cittadino come gli altri, in quella segreta è il maniaco delle notti senza luna». Forse questo è uno di quei rarissimi casi in cui i criminologi hanno realmente di fronte qualcuno che incarna il protagonista di Robert Louis Stevenson, il celebre “Dr Jekyll e Mr Hyde”. Nei suoi delitti, il Mostro sembra ostentare due facce: «Da una parte è la persona pratica, efficiente e scaltra, sicura di sé che non lascia tracce e indizi; dall’altra, è il maniaco che corre rischi altissimi, pur di rispettare i propri folli rituali e sfidare gli investigatori», dice Orlandi.

La perizia criminologica dell’equipe dell’Università di Modena stilata da Francesco De Fazio, Ivan Galliani, Salvatore Luberto nel 1984 descrive il Mostro come «metodico», «sistematico», «cauto», «astuto». I periti sottolineano però che il Mostro soffre di una patologia psichica grave, che raggiunge l’apice della fase acuta nel momento in cui uccide. «L’eccezionalità di questo serial killer – sottolinea Orlandi, parafrasando la perizia dell’Università di Modena – è che porta a termine i suoi agguati in una situazione di forte carica emotiva. Eppure, in questa fase di psicosi acuta, è capace di modulare la forza, avvicinarsi in silenzio alle vittime, mirare e colpirle, spostare i corpi e mutilarli. È riuscito anche a cambiare velocemente le armi e la torcia, al buio. Il tutto senza fare errori». «Il Mostro – conclude Orlandi – è un maniaco che si muove fra il Mugello e il Chianti con la stessa sicurezza di un sicario». Una persona distante anni luce dal risultato dello “screening” del “super-computer” con cui la Procura di Firenze guidata da Pier Luigi Vigna arriva al nome di Pietro Pacciani.

Dov’è finito il bottino del killer?

Nel 1990, la Squadra anti-Mostro (Sam) della Questura di Firenze sta ancora cercando l’autore dei sette duplici omicidi a sfondo maniacale avvenuti nelle campagne fiorentine fra il 1974 e il 1985. Qualche anno prima, in una lettera anonima, un presunto Mostro aveva avvertito gli inquirenti: «Non mi prenderete se io non vorrò… Sono molto vicino a voi». Autentica o no, la lettera confermava l’impressione degli agenti della Sam. Il killer era sempre stato un passo avanti a loro. Come se conoscesse in anticipo le loro mosse. D’altronde perché non erano riusciti a fermarlo né le finte coppiette di agenti né i blocchi della polizia e dei Carabinieri né le indagini né gli arresti? Che cosa aveva dato al Mostro la sicurezza di poter sfidare la città e la polizia, agendo sempre nello stesso periodo, ogni anno, per cinque anni consecutivi? In quale modo era riuscito a pianificare i suoi delitti in un territorio in massima allerta, cosparso dal Chianti al Mugello di eufemistici avvertimenti “Occhio, ragazzi: pericolo di aggressioni”? Come era stato possibile che, nonostante le precauzioni e le risorse impiegate, nonostante la taglia di 300 milioni di lire – l’unica mai emessa dallo Stato italiano – il killer l’avesse scampata?

Sicché, quando i fiorentini scoprono che l’indagato principale della Procura di Firenze è Pierino Pacciani, mestiere contadino, il «giovanotto fello» del quale cantava il menestrello Giubba nelle fiere di paese, la gente scuote il capo. Ci vorrà tutto l’impegno dei mass-media per far accettare a una più ampia minoranza di fiorentini che il Vampa – come era soprannominato in paese – sia l’assassino che aveva terrorizzato la città per un lustro e dal quale i cittadini si sentono ancora minacciati. Ma la Procura della Repubblica guidata da Pier Luigi Vigna ne è certa: il Mostro è lui.

Quando iniziano le indagini su Pacciani, Ruggero Perugini, capo della Sam è appena tornato da Quantico, sede del Behavioral Science Unit dell’Fbi – gli specialisti mondiali della disciplina “omicidi seriali”. Roy Hazelwood, guru dell’unità, aveva avvertito il detective italiano: «Se trovi questi ninnoli, significa che hai trovato l’assassino». Hazelwood aveva mostrato a Perugini alcuni oggetti che i criminali come il Mostro di Firenze custodiscono gelosamente. I criminologi lo definiscono “bottino”. Sono gli effetti personali delle vittime che i serial killer rubano per ricordare e rivendicare i propri omicidi.

Ad oggi, non è mai stato trovato nulla del genere, nella casa di Pacciani e di ogni altro sospettato.

La selezione

Era toccato al guardone, poi ai sardi. L’imputato, stavolta, era figlio e nipote di mezzadri. In paese, a San Casciano, per tutti era il Vampa. La sua faccia paonazza testimoniava che del freddo e scaltro serial killer, il contadino non aveva nulla. Uno dei testimoni, al processo, dirà di averlo scambiato per il dio Bacco, mentre serviva vino a una Festa dell’Unità degli anni ’80. Eppure l’accusa si era messa d’impegno per scovare qualcuno che raccontasse qualcosa di compatibile con il quadro accusatorio (un assassino seriale, calmo, lucido e soprattutto sobrio). Forse Pacciani terrorizzava qualcuno a San Casciano? Nemmeno questo. Si scoprì che il Vampa non le aveva soltanto date (le botte) ma ne aveva anche prese, e tante: una bastonata nel 1951 da Giampiero Vigilanti, ex legionario francese di Prato; molte borsettate da “Cinzia”, prostituta che batteva tra la Via Scopeti e la Cassia; qualche schiaffone dal guardiacaccia Gino Bruni, che Pacciani aveva minacciato con un forcone. Storie di paese, queste, che però appaiono più autentiche delle analisi “scientifiche” sulla personalità “segreta” di Pacciani che giravano sui giornali in epoca processuale.

L’ex sostituto Procuratore generale di Firenze, Piero Tony – che rappresentava l’accusa al processo d’appello sul Mostro – chiese l’assoluzione di Pacciani e la ottenne. Sulla colpevolezza del Vampa, vent’anni dopo, ha ancora la stessa idea che avevano di lui gli avvocati Rosario Bevacqua e Pietro Fioravanti: «Pacciani era un uomo che commise molti crimini nella sua vita, ma non era il Mostro», dice Tony.

Il magistrato ha sempre criticato il metodo che la Procura della Repubblica decise di utilizzare per arrivare all’identità del Mostro: «Il meccanismo per il quale si era rivolta l’attenzione su Pacciani – racconta Tony – fu il seguente: fra le tante cose, si presumeva che il serial killer avesse attirato l’attenzione di qualcuno; poi, che avesse la fedina penale sporca e che fosse residente nella provincia di Firenze». «Pacciani – prosegue l’ex procuratore – era stato segnalato da una lettera anonima, aveva precedenti penali (aveva ammazzato un uomo nel 1951 e aveva abusato per anni delle proprie figlie), abitava a San Casciano e non era in galera quando il Mostro aveva ucciso. Si dedusse quindi che Pacciani potesse essere il serial killer». «In verità, questo meccanismo – spiega Tony – non è stato pienamente rispettato.

Stando ai parametri che gli inquirenti si erano dati il nome di Pacciani doveva essere fuori dalla lista dei sospetti. Per due motivi: non rispettava – per niente – il profilo stilato dai criminologi; al tempo dei delitti non era in salute (aveva subito un infarto)».

Il colpo gobbo

Per qualche oscura ragione, il detto «contadino: scarpe grosse e cervello fino» fu sbandierato dalla stampa schierata con la Procura della Repubblica come un indizio di colpevolezza in un caso di omicidi seriali. Si dimenticava così che il sillogismo rendeva sospette tutte le persone con gli scarponi da lavoro e un quoziente intellettivo sopra la media. Non soltanto i contadini. Ma anche – per esempio – quell’uomo da cui Pacciani si sentiva “perseguitato”. Era costui «l’intellettuale con i piedi lunghi» che gli aveva impedito l’accesso alla casa di una vecchia chiromante del paese. Oppure l’uomo misterioso che lo pedinava negli incubi, il “generale della morte”. E anche il personaggio in abiti soldateschi e con i scarponi militari alla “Mickey Mouse”, che compariva in un disegno dell’artista cileno Christian Olivares, un bozzetto di una scenografia teatrale che per qualche strano motivo fu trovato nella casa del Vampa invece che negli studi del committente, il cineasta Raphael Ruiz.

Pacciani aveva ribattezzato l’opera di Olivares: “Sogno di Fantascienza, un’estate a San Casciano”. Vi aveva apposto la propria firma in calce e l’aveva messa sopra il caminetto in salone. Gli psicologi sentiti dalla Procura non videro in esso una denuncia al regime di Pinochet – cosa che in effetti era – ma l’opera di uno squilibrato, un maniaco sessuale affetto da gravissime turbe. Il critico Vittorio Sgarbi, sentito che la Procura di Firenze attribuiva al Vampa la mano di un seguace di Salvador Dalì, colse ovviamente la palla al balzo per una delle sue intemerate. Il vero autore – in esilio alle Canarie – mandò un fax a Repubblica, illustrando il senso del disegno agli psicologi. Era furibondo. Il Vampa si limitò ad alzare le spalle: «L’ho sempre detto che l’ho colorato e basta».

Agli inizi del 1993, nemmeno Perugini sembrava essere certo della colpevolezza di Pacciani. Mentre indagava sul contadino di San Casciano, il capo della Sam si era appellato pubblicamente a un serial killer ancora senza volto. Perugini gli aveva offerto una mano per «uscire dall’incubo». Come reagì all’appello, il Mostro? Pochi mesi dopo, in aprile, i detective durante una perquisizione trovarono un proiettile calibro 22 nell’orto del contadino di Pacciani. «Un chiodo gobbo?», chiese il Vampa, mentre Perugini gli mostrava il reperto. Non è un “chiodo”, ma un “colpo” gobbo. Lo era a tutti gli effetti. Era una cartuccia curva, deforme e simile a quelle che il Mostro aveva lasciato sulle scene del crimine. Era infilato in un paletto della vigna del contadino. Proprio nel punto di rottura di un paletto spezzato da meno di una settimana.

Bisognò arrivare al processo d’appello, tre anni più tardi, perché la Corte e la Procura fossero avvertiti informalmente dal perito della difesa, Enrico Manieri, che quel proiettile era un “falso”: era stato caricato su un’arma diversa da quella del killer. La conclusione era ovvia: qualcuno aveva voluto incastrare Pacciani.

«Una colonna infame»

«Prima del processo, ci arrivò anche una lettera anonima con allegata un’asta guida e molla di una Beretta – racconta Tony –. L’autore della missiva diceva che l’aveva sotterrata il Vampa, “un diavolo che incanta i bischeri in Tv”. Ma anche quello era un indizio di scarso valore, oltreché di dubbia provenienza».

A proposito di questo “regalo”, il presidente della Corte che assolse Pacciani in Appello, Francesco Ferri – uno di quei magistrati che anche ai tempi di Tangentopoli continuarono a ispirarsi alle lezioni di Alessandro Manzoni e dei fratelli Verri – osservò che, se l’asta guida e molla fosse stata uno dei 48 reperti della Beretta che Pacciani aveva sotterrato in vari punti della campagna, il pm Paolo Canessa e la sua squadra di investigatori avrebbero dovuto disseppellirne altri 47 prima di ottenere una prova intera. «Avete almeno trovato la mappa?», ironizzò Ferri.

Il quadro accusatorio che il pm Canessa aveva portato in Tribunale crollò pezzo dopo pezzo al processo d’appello. Le testimonianze chiave vennero demolite. La più importante era stata quella di Giuseppe Bevilacqua, un ex agente della «polizia criminale» e direttore del Cimitero Americano di Firenze all’epoca dei delitti del Mostro.

Gli avvocati dell’Ambasciata degli Stati Uniti lo avevano messo in guardia sulla giustizia italiana. Joe, così si faceva chiamare, avrebbe potuto mettersi in un pasticcio. Godeva delle garanzie diplomatiche concesse per cortesia al personale tecnico della missione americana, perché rischiare? L’articolo di Repubblica “Pacciani era nel bosco” del 7 giugno 1994, a firma di Franca Selvatici, riporta oltretutto che il funzionario dell’American Battle Monuments Commission era molto indaffarato, il 6 giugno 1994. Nel giorno della sua deposizione, si sarebbe dovuto recare alla cerimonia del D-Day alla quale partecipava anche il presidente Bill Clinton.

Nonostante tutto, Bevilacqua decise di dare il suo contributo all’inchiesta sui delitti delle coppie.

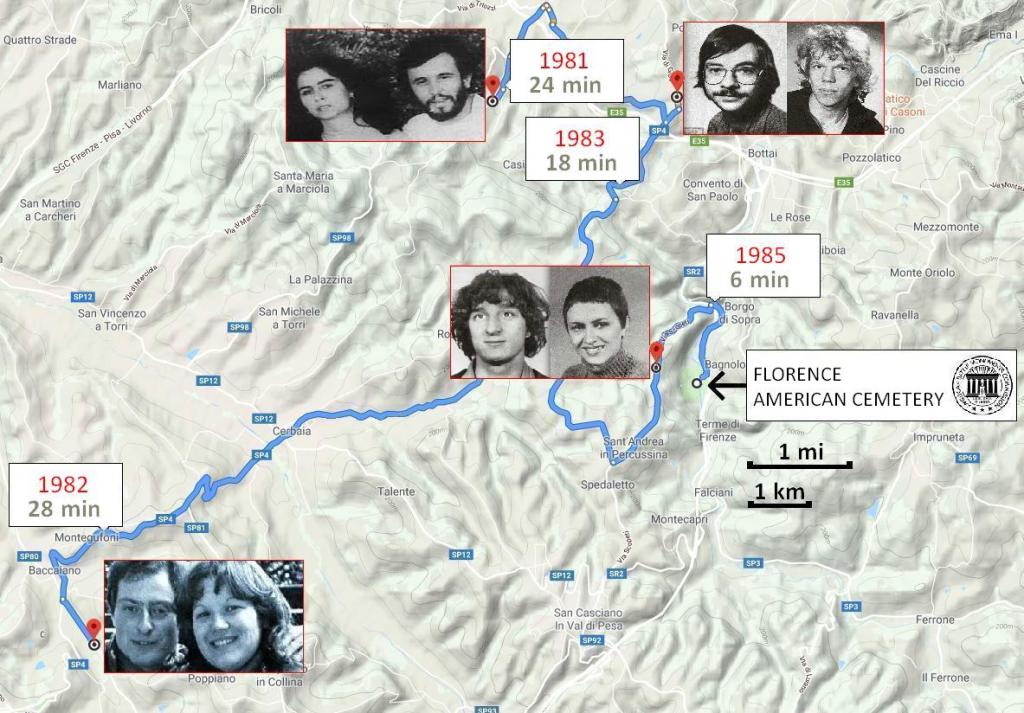

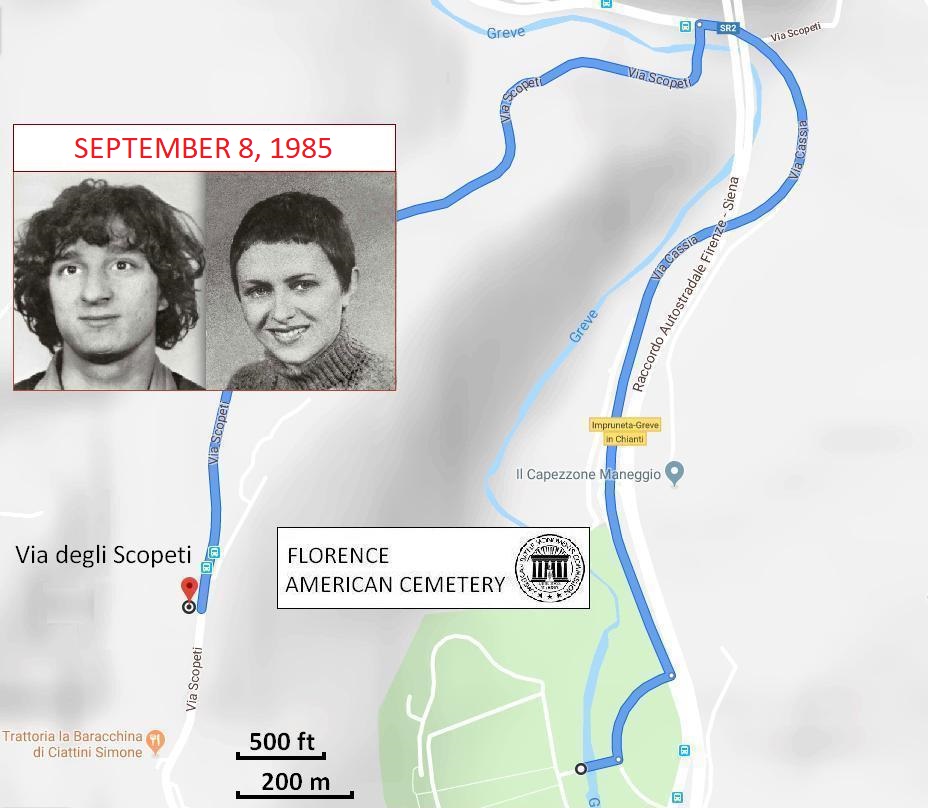

“Joe” raccontò alla Corte con uno slang italo-americano ciò che aveva visto nei pressi della scena dell’ultimo crimine del serial killer, avvenuto fra il 6 e l’8 settembre 1985 in Via Scopeti, a San Casciano. Il luogo si trovava a 300 metri in linea d’aria dal cimitero, dove abitava.

Nella sua deposizione al processo Pacciani – la registrazione audio è disponibile su radioradicale.it – Bevilacqua sostiene di avere visto la vittima francese Nadine Mauriot con un «bikini nero» mentre prendeva il sole sotto i pini di Via Scopeti. La rivide di nuovo, il giorno successivo, nella piazzola dove sarebbe stata uccisa entro poche ore. Nello stesso lasso di tempo, poche centinaia di metri più in là avvistò un uomo che poi riconobbe in Pacciani. Camminava al limitare del bosco, vicino a un sentiero che conduceva alla scena del crimine. I cani, sostiene Bevilacqua, abbaiarono ferocemente, quella notte.

Il direttore del Cimitero Americano di Firenze dice di non conoscere Pacciani. Nasce così una diatriba sull’altezza del Vampa che porta a un confronto fra accusatore e accusato. I due vengono fatti accostare. Confabulano. La scena si conclude con le parole di stupore dell’avvocato Bevacqua: «Sono molto simili, signor presidente!». L’avvocato di Pacciani evidenzia quanto possa essere difficile distinguere sconosciuti che si assomigliano. Quando poi Bevilacqua insiste nel sostenere di aver saputo degli omicidi sin dalla mattina successiva del delitto (la notizia non era stata ancora diffusa) si ritiene che la memoria gli faccia difetto. La cosa finisce lì.

Dopo una prima condanna, il Vampa fu assolto: «Pacciani – scrive il giudice Ferri – vien condannato in primo grado senza le necessarie prove, sulla base di artifici dialettici, di palesi illogicità, di illazioni e di mere invettive».

Ferri si dimise da giudice in polemica con la magistratura, definendo l’intero processo Pacciani “una colonna infame”. L’assoluzione sarà annullata dalla Cassazione, ma il contadino morirà prima di un secondo processo d’appello, il 22 febbraio 1997.

PARTE II

I compagni di merende

Giancarlo Lotti, detto “Katanga”, non torna indietro, nemmeno quando sbaglia. Il fatto di non avere nemmeno la licenza elementare è uno dei motivi per cui deve elemosinare quotidianamente vitto e alloggio. Tuttavia a cinquant’anni dice ancora: «La scuola ‘un serve a niente». Lotti non tornerà ma indietro sulle sue decisioni, nemmeno sulla testimonianza sui presunti “mostri” di Firenze.

All’inizio del 1996, mente Pacciani sta per essere assolto, lo Stato – di solito assente – arriva a casa di Lotti (cioè dal prete che lo ospita) gli offre un vero alloggio e uno stipendio. In cambio, Katanga deve fare una sola cosa: diventare il famoso testimone che ha sconfitto il Mostro di Firenze. Lotti conosce Pacciani. Sa che è una persona violenta. E poi è avaro: non gli ha mai dato un quattrino in vita sua. È così che Lotti, il quale non ha un soldo né per la benzina né per il vino, accetta e inizia a “cantare”.

C’è una ragione per cui Katanga è il testimone Beta e non Alfa: la sua testimonianza è successiva a quella del suo amico di “girate”, Fernando Pucci. Il testimone Alfa, Pucci, è l’origine della teoria accusatoria dei “Compagni di merende”. Nel gennaio del 1996, Pucci aveva riferito alla squadra anti-Mostro guidata allora da Michele Giuttari che lui e il suo amico Lotti avevano visto Pacciani agli Scopeti, l’8 settembre 1985. Viaggiavano sull’auto (non assicurata) di Lotti. Si erano fermati alla piazzola dove erano i francesi per orinare, poi – racconta Pucci a processo – «si sentì uno, du spari, e s’andò a vedere che c’era». Nel video girato al processo, le immagini successive al momento in cui Pucci racconta questa storia, si soffermano sul suo amico Katanga, in Aula, che alza la mano e dice: «Quelle cose, le ho raccontate io a Fernando». La storia che Pucci ha appena raccontato è inventata: non era a Scopeti. E Pucci stesso conferma subito le parole dell’amico: «Sì, queste cose me le ha raccontate Lotti». Ormai è chiaro a tutta la Corte che il certificato di oligofrenia (ovvero demenza) della Regione Toscana che Pucci aveva esibito prima di testimoniare gli era stato dato per un motivo.

Tony commenta la decisione di portare a processo Alfa e Beta così: «Lasciamo perdere Pucci, che – poveretto – aveva una malattia mentale. Rammento però che quando venne fuori il nome di Lotti, il prete che lo aveva in carico chiamò in Procura per avvertirci di non ascoltarlo». Eppure sarà proprio lui, Beta, il pilastro (l’unico rimasto, dopo l’exploit di Alfa) della teoria dei cosiddetti “Compagni di merende”. Un gruppo composto dal contadino Pacciani, l’analfabeta Lotti e il postino Mario Vanni, detto Torsolo.

«Né Torsolo, né Katanga sapevano sparare», osserva Tony «e nessuno di loro aveva il fisico o la mente del serial killer. Nemmeno Pacciani». Nessuno di loro, il 9 settembre 1983, con una damigiana di vino rosso sullo stomaco e un cuore infartato, sarebbe mai riuscito con un solo caricatore a colpire a morte i due giovani tedeschi – Horst Wilhelm Meyer e Jens-Uwe Rüsch – al buio, e attraverso le lamiere di un pullmino Volkswagen.

«Lotti ha sbagliato più volte a ricostruire le dinamiche degli omicidi – conclude Tony –. Talvolta le sue menzogne sono odiosissime. Come quando sul delitto di Vicchio del 1984, nel quale persero la vita Pia Rontini e Claudio Stefanacci, racconta che la ragazza sia morta urlando e gemendo. Ma tutte le perizie dei medici legali dicono che Pia ha immediatamente perso conoscenza».

La prova scientifica delle menzogne di Lotti

«È un dato storico il fatto che nel processo ai “Compagni di merende” non ci fu una sola prova di colpevolezza che suffragasse le testimonianze di Lotti», racconta Nino Filastò, all’epoca avvocato di Mario Vanni. Anzi. Semmai ci sono le prove scientifiche del contrario. Una di queste, fu trovata da un certo “De Gothia”. Dietro a questo nickname si nascondeva un brillante “mostrologo” che per anni si è dedicato allo studio dei delitti del Mostro, divulgando le proprie indagini in pubblicazioni semi-clandestine sul web. De Gothia demolisce la testimonianza di Lotti partendo da un’immagine scattata da Ennio Macconi, fotografo de La Nazione, il 22 giugno 1982, all’indomani del delitto “numero 4” del Mostro. La fotografia immortala l’auto delle vittime, sotto sequestro nel parcheggio dei Carabinieri di Signa, e dimostra scientificamente che Lotti ha semplicemente “copiato” la versione degli inquirenti. Ma non ha visto nulla.

La Fiat 147 nella quale Paolo Mainardi e Antonella Migliorini furono uccisi nel 1982 era stata trovata dai soccorritori e dalle forze dell’ordine pochi minuti dopo il delitto, in un canaletto di scolo che fiancheggiava la strada, nella parte opposta a quella dove le vittime l’avevano parcheggiata. Lo sportello del guidatore era bloccato.

Gli inquirenti, la stampa e Lotti hanno sempre sostenuto che i “Compagni di merende” abbiano aggredito la coppia e, quindi, che Paolo, nel tentativo di fuggire, sia finito fuori strada in retromarcia con l’auto. Le cose non andarono così. De Gothia smonta puntualmente la ricostruzione ufficiale del delitto, sulla base della legge di gravità. Nella fotografia scattata da Macconi all’auto delle vittime appare nitidamente una colatura di sangue perpendicolare al terreno sulla parte inferiore dello sportello del guidatore, all’altezza della guarnizione. Il sangue è colato sulla carena mentre l’auto era in piano e lo sportello era aperto. L’auto però fu ritrovata in posizione obliqua e con lo sportello chiuso e bloccato. Siccome il sangue rapprende in sei lunghi minuti, le vittime non potevano che essere già ferite a morte quando il killer aveva richiuso la portiera dell’auto. Evidentemente, conclude De Gothia, era stato il Mostro, non Mainardi, a guidare l’auto fuori dalla piazzola, sbagliando manovra e finendo nel canaletto. Lanciare con rabbia le chiavi dell’auto e sprecare tre proiettili – come il Mostro fece – uno per fanale e uno sul parabrezza, dopo un simile scivolone, era sicuramente più logico che farlo prima di avere ammazzato i due ragazzi.

Lotti ha mentito. Questa è una prova scientifica. Non opinabile come lo erano, a parere della Corte, le altre sei testimonianze di quella sera che contraddicono la versione del testimone Beta.

Il parco macchine dei “Compagni di merende”

Stando alle parole di Lotti, lui e i suoi conoscenti si spostavano per le stradine del Mugello e del Chianti con un intero parco macchine, per pianificare e portare a termine i loro delitti. «Secondo Lotti, la sera del 19 giugno del 1982 avrebbero parcheggiato due automobili lungo il rettilineo di Via Virginio Nuova», racconta Francesco Cappelletti, scrittore e specialista del caso Mostro, «ma nessuno le ha viste. Come è possibile?».

Via Virginio è una striscia d’asfalto che si snoda per chilometri nelle campagne del Chianti. Il punto dove fu ritrovata l’auto di Mainardi è al centro di un tratto lungo centinaia di metri e senza traverse, a parte una vicolo chiuso. «Eppure», commenta Cappelletti, «furono ben cinque i testimoni oculari che, quella sera, non videro né “Compagni di merende”». «I testimoni – prosegue lo scrittore – procedevano sulle loro automobili in direzione opposta lungo il rettilineo. Notarono la Fiat 147 delle vittime prima e dopo che fosse finita nel canaletto, ma non i due veicoli citati da Lotti. L’intervallo delle testimonianze è di pochi minuti. Se nessuno di loro ha visto uno dei Compagni di merende, né ha mai incrociato una delle loro automobili, è perché Lotti ha mentito».

A suffragare il fatto che Lotti abbia raccontato una grossa frottola, oltre alla forza di gravità e agli occhi dei cinque ragazzi che quella sera videro la scena del crimine prima e dopo lo “spostamento”, c’è un sesto testimone, Lorenzo Allegranti, il barelliere che quella notte soccorse le due vittime. Allegranti ha sempre sostenuto che il ragazzo agonizzante si trovasse sul sedile posteriore e non su quello anteriore dell’auto, dove invece avrebbe dovuto trovarsi, secondo il racconto di Lotti. La testimonianza di Allegranti fu ignorata dalla Corte. Contro il parere della Procura generale guidata da Piero Tony (cioè l’accusa), la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze trasformò il serial killer delle coppie, solitario, freddo e calcolatore, che sfidava con successo la polizia, in una grottesca combinazione fra l’”anima nera”, colta e secolare di Firenze, e una combriccola di avventori della Taverna del Diavolo di Scandicci che uccideva su commissione di una corrente deviata di una loggia massonica.

Dal singolo assassino su cui tutta la scienza criminologica puntava (e punta) il dito, si era passati via via a una comunità di peccatori più grande, senza mai arrivare al colpevole. Non è un caso che l’unica verità processuale esistente – ad oggi – è che non esiste alcun colpevole materiale dei delitti addebitati al Mostro di Firenze. «Il serial killer, se è vivo, è ancora in libertà», commenta Cappelletti.

Il delitto degli Scopeti

Vanni e Lotti, complici del sospetto Mostro Pacciani, non vennero condannati per tutti i delitti. Per questa ragione, l’inchiesta non si è mai conclusa. Nel 2017, un esposto in Procura dell’avvocato di parte civile Vieri Adriani aveva portato gli investigatori guidati prima dal Pm Canessa e, poi, dal Procuratore Aggiunto di Firenze Luca Turco a mettere sott’occhio l’ex legionario francese Giampiero Vigilanti e alcune sue amicizie.

Cappelletti elenca una serie di circostanze che portano a riflettere sugli errori di Carabinieri e polizia e sulla reale identità del serial killer. «L’ultimo delitto del Mostro – spiega Cappelletti – è importantissimo per le indagini. Oltre ad essere l’ultimo delitto “ufficiale” del serial killer, è anche l’unico duplice omicidio in cui l’assassino ha nascosto le vittime, invece di ostentarle. Perché?». Non è l’unica domanda che riguarda le anomalie del delitto degli Scopeti.

«Nadine Mauriot era una donna sulla trentina, benestante. Jean-Michel un ragazzo più giovane di lei, che amava l’avventura e suonare la batteria. Quando arrivarono a Scopeti il 6 settembre 1985, decisero di piantare la tenda lì. Per quale motivo? Avevano incontrato qualcuno? Cosa avrebbero potuto visitare, lì?»

Le uniche due attrazioni accessibili velocemente – usando l’automobile – dalla piazzola dove i francesi avevano piantato la tenda erano il Cimitero monumentale americano e la casa dove Machiavelli scrisse il Principe. Per visitarle sarebbe bastato loro un giorno.

«Senza alcun motivo apparente Nadine e Jean-Michel, sono rimasti per ben tre giorni in una piazzola sporca, di fianco a una strada trafficata e distante svariati chilometri da Firenze», commenta Cappelletti: «Perché?». La risposta a questo quesito potrebbe essere la chiave della soluzione del caso.

Mosche e scontrini

Cappelletti nota che non fu trovato nessuno degli oggetti per la toilette delle vittime, nella tenda e nell’auto. «Dai verbali non risultano repertate né bottiglie d’acqua né cibo. Nessun dentifricio o spazzolino. Non avevano né sapone né deodorante», commenta Cappelletti.

Che Nadine fosse una persona pulita lo dimostrano le sette mutandine che i Carabinieri elencano fra i suoi effetti personali. Più di una per ogni giorno del suo viaggio in Italia con Jean-Michel. Possibile che si fosse dimenticata il necessaire per lavarsi e non l’avesse comprato? A meno di una svista clamorosa dei Carabinieri (o di un segreto investigativo) il killer portò via ogni possibile elemento che potesse far risalire con certezza al giorno dell’omicidio «Collima con l’occultamento dei corpi delle vittime», spiega Cappelletti.

A conferma dell’astuzia del Mostro c’è il fatto che nonostante sulla scena del crimine del 1985 per la prima volta fosse intervenuto uno specialista, il professor Francesco De Fazio, l’assassino riuscì effettivamente nell’intento di ingannare gli inquirenti (e il “testimone” Lotti). «Una recente inchiesta del giornalista Paolo Cochi, basata sulle osservazioni di esperti entomologici, ha dimostrato tramite lo studio delle larve di mosca carnaria fotografate sui cadaveri delle vittime a pochi giorni dal ritrovamento che la data dell’omicidio di Scopeti è quasi sicuramente sbagliata. Nadine e Jean-Michel non furono uccisi l’8 settembre – come sostenevano l’accusa e Lotti nel processo ai “Compagni di merende” – ma uno o addirittura due giorni prima».

«L’ipotesi – conclude Cappelletti – è suffragata dagli scontrini ritrovati fra gli effetti personali dei francesi. Ne sono stati ritrovati molti, uno per ogni giorno del loro viaggio in Italia. I più recenti attestano la loro presenza la mattina del venerdì a Tirrenia, al ristorante La Terrazza, e poi a Pisa. Non è stato trovato alcuno scontrino risalente a sabato e a domenica». Forse perché, la mattina di sabato 7 settembre, Nadine e Jean-Michel erano già morti.

«Veniva dall’America»

30 giugno 2003. Di fole sul Mostro se ne sono sentite tante. Le bugie del testimone Beta sono arrivate a toccare il farmacista di San Casciano Francesco Calamandrei, che in quei giorni è sotto inchiesta come fantomatico “mandante” dei Compagni di merende. Cadranno tutte le accuse, ma l’assoluzione definitiva non farà molto rumore.

Vanni non ha mai parlato del Mostro, in un’aula di tribunale. Al processo, si era limitato a professare la propria innocenza e a mandare a quel paese i giudici e i Pm, appellandosi prima a Mussolini e poi a Gesù Cristo. Quando conversa con Nesi, l’ex impiegato delle Poste di San Casciano è già condannato in via definitiva. Non ha alcuna ragione per mentire. Parlando con il suo amico (il quale cerca di fargli ammettere che il Mostro è Pacciani) Vanni a un certo punto esplode con un: «Ma non è stato Pacciani!». Torsolo difende con decisione il Vampa. Nesi è sorpreso. Poi al postino sfugge un’informazione che non si era mai sentita prima di allora. Dice: «È stato nero, Ulisse, l’americano. È stato lui che li ha ammazzati tutti e 16, quella belva feroce». Nesi è sconcertato: «Storie da grand’hotel». Ma Vanni rincara: «È vero: veniva dall’America».

Il pm Paolo Canessa dovrebbe fare un salto sulla sedia quando sente questa registrazione. La memoria degli inquirenti torna in un lampo al delitto di Calenzano del 22 ottobre 1981, a quei giorni in cui per la prima volta le cronache italiane sono contraddistinte dal vocabolo “serial killer”. Ricordano l’esclamazione di un anonimo detective: «Questa è un’americanata!». Canessa chiede a Nesi di approfondire. Il postino non aggiunge nulla di più. Se ha accusato Ulisse, lo ha fatto perché non sapeva di essere intercettato. Quando al processo a Calamandrei l’accusa gli domanderà del misterioso americano, Vanni ripeterà la stessa storia, senza dire altro. All’indomani delle intercettazioni, la squadra di polizia capitanata da Michele Giuttari aveva interrogato una conoscente di Lotti, la mondana Patrizia Ghiribelli, e aveva ritenuto che l’americano di cui parlava Vanni fosse Mario Parker, un fashion designer gay di colore residente in Via dei Giogoli a Villa “La Sfacciata”. «Lo chiamavano “Uly”», aveva raccontato la ben poco attendibile Ghiribelli.

All’indomani delle intercettazioni, la squadra di polizia capitanata da Michele Giuttari interroga una conoscente di Lotti, la mondana Patrizia Ghiribelli, e ritiene che l’americano di cui parla Vanni possa essere Mario Parker, un fashion designer gay di colore che soggiornò in Via dei Giogoli, nella depandance di Villa “La Sfacciata”. «Lo chiamavano “Uly”», racconta la ben poco attendibile Ghiribelli.

Passano gli anni, i presunti “mandanti” dei Compagni di merende vengono assolti, ma l’idea che il quadro accusatorio sia più o meno esatto resiste. Il giornalista Mario Spezi – cronista della Nazione che aveva seguito il caso del maniaco fiorentino sin dagli anni ‘80 – finisce addirittura in prigione, accusato di «depistaggio». Nelle librerie, in televisione, sui giornali italiani, la vulgata vuole che il Mostro e i Compagni di merende siano la stessa cosa. Solo alcuni cittadini ed esperti insistono nel rifiutare questa “verità” ufficiale.

PARTE III

Ulisse

Nel 2016 la Radford University ha calcolato che la maggior parte dei serial killer ha un’intelligenza sopra la media e che il 67,58 per cento di loro ha un passaporto statunitense. È un fatto che il Mostro sia uno dei pochi serial killer che abbia preso di mira le coppie appartate, un caso raro, se non unico, in un Paese mediterraneo. E fu proprio questo il principale problema posto agli investigatori dai delitti del serial killer. Un’anomalia enorme, sottolinearono all’unisono i criminologi che si occuparono per primi del caso. L’antropologo Tullio Seppilli, intervistato poco dopo il secondo duplice omicidio, ascrisse il delitto a una matrice «anglosassone». Notizie sui maniaci delle coppiette si incontrano scorrendo le cronache degli Stati Uniti e dei Paesi nordici europei. Non quelle italiane, a eccezione del Mostro. Che cosa c’entra un “lovers’ lane killer” con Firenze? Vanni aveva raccontato qualcosa di inedito, ma coerente con l’anomalia riscontrata. Chi poteva essere “l’uomo del bosco” che si presentò a Pacciani come Ulisse?

Il mito racconta che l’eroe dell’Odissea di Omero, re dell’isola di Itaca, abbia portato le truppe greche alla vittoria contro la città di Troia grazie a un trucco. Con l’aiuto della dea Atena, lo “scaltro Odisseo” aveva ideato e fatto costruire – racconta Omero – un enorme cavallo di legno in onore dei nemici troiani. I greci avevano simulato una resa. Gli abitanti della città rallegrandosi dell’apparente vittoria, portarono all’interno delle mura il cavallo, non sapendo che nascondesse all’interno i soldati greci. Troia fu distrutta. Vinta la guerra – nel secondo volume dedicato alle sue gesta – l’eroe di Itaca affronta insieme ai suoi uomini un lungo viaggio costellato di disavventure per tornare in patria, perseguitato dall’ira di Poseidone, fratello di Zeus e dio degli abissi marini. Giunto a casa, Ulisse massacra i “proci” che insidiavano l’amata moglie Penelope. Finalmente la famiglia è riunita.

Non è spiegabile come l’opera di Omero possa essere entrata a far parte delle cronache dei “Compagni di merende”, se non perché l’episodio narrato da Vanni è vero. Quello che sconcerta del suo racconto, oltre al fatto che sia congruo con le prime impressioni degli investigatori e con le deduzioni dei criminologi, è che fra i nomignoli dei semi-analfabeti che componevano il gruppetto dei compagni di “girate” (e non solo di “merende”) di San Casciano – Vampa, Torsolo e Katanga – il nome di Ulisse spicca come un cuculo in un nido di passeri. Non può essere una loro invenzione.

Nella storia apparentemente sconclusionata di Vanni, Ulisse, dopo avere incontrato Pacciani nel bosco e avergli confessato di essere l’autentico serial killer di Firenze, avrebbe consegnato la pistola – la famosa Beretta – al «Procuratore che conta» e poi si sarebbe suicidato. Riascoltando le intercettazioni, le domande che negli anni si sono fatti gli inquirenti sono pressapoco le seguenti: perché Pacciani non aveva mai parlato di questa storia? Per paura? Di cosa? Se Ulisse era morto, perché nessuno aveva mai raccontato nulla agli inquirenti?

La verità è che in quel bosco di San Casciano, alla periferia di Firenze, il Vampa doveva essersi reso conto di avere fatto la conoscenza con l’uomo più terribile, folle e astuto che avesse mai incontrato nella sua esistenza. Un uomo che incarnava il “Male” con la maiuscola, secondo il contadino. Nessuno avrebbe mai creduto al Vampa, se avesse raccontato quella storia, a parte il suo amico Torsolo, a cui forse non disse tutta la verità. Quale poteva essere l’obiettivo di Pacciani? Se si pensa che per scagionare Pacciani sarebbe bastato un bossolo firmato dalla pistola del Mostro spedito alla Procura, è possibile ipotizzare che questo fosse l’obiettivo del contadino, chiedere aiuto a Ulisse in cambio del suo silenzio.

Sarebbe tutto filato liscio, per Ulisse, se alla fine il postino di San Casciano non avesse cantato e se non fosse stato individuato. Ma nemmeno l’americano – con la sua intelligenza – avrebbe potuto sapere quarant’anni fa che una legge del suo Governo avrebbe obbligato l’Fbi e gli uffici di polizia americani a rendere pubblici migliaia di documenti, pagine e pagine di investigazioni che risalivano fino ai suoi primi anni di attività negli anni Sessanta. Non poteva prevedere nemmeno l’avvento di internet, grazie al quale quelle informazioni sarebbero state rese immediatamente disponibili a milioni di persone. Ulisse non poteva sapere che dagli inizi degli anni 2000, decine di siti web avrebbero iniziato a condividere documenti, a pubblicare verbali e atti processuali, come, per esempio, da anni fa il sito insufficienzadiprove.blogspot.com sul caso Mostro.

Ulisse se lo augurava, ma non poteva saperlo, che la sua fama sarebbe diventata mondiale e che il libro che nel 1986 rese celebre un quasi anonimo vignettista del San Francisco Chronicle, Robert Graysmith, sarebbe diventato vent’anni più tardi un film mondiale di successo. Una pellicola diretta dal Golden Globe David Fincher che avrebbe portato migliaia di persone ad appassionarsi ai suoi enigmi e a mettersi sulle sue tracce.

Ulisse, nero, l’americano, Zodiac tutto questo non poteva saperlo. E non poteva prevedere che, ironia della sorte, sarebbe stato un postino a incastrarlo.

https://ostellovolante.files.wordpress.com/2020/05/cropped-lake_berryessa_suspect_sketch_in_costume-1.jpg ” data-image-caption=”” data-medium-file=”https://ostellovolante.files.wordpress.com/2020/05/cropped-lake_berryessa_suspect_sketch_in_costume-1.jpg?w=300″ data-large-file=”https://ostellovolante.files.wordpress.com/2020/05/cropped-lake_berryessa_suspect_sketch_in_costume-1.jpg?w=512″>

https://ostellovolante.files.wordpress.com/2020/05/cropped-lake_berryessa_suspect_sketch_in_costume-1.jpg ” data-image-caption=”” data-medium-file=”https://ostellovolante.files.wordpress.com/2020/05/cropped-lake_berryessa_suspect_sketch_in_costume-1.jpg?w=300″ data-large-file=”https://ostellovolante.files.wordpress.com/2020/05/cropped-lake_berryessa_suspect_sketch_in_costume-1.jpg?w=512″>Una maschera dietro a una maschera

«Signed your truley: he plunged himself into the billowy wave and an echo arose from the suicides grave: titwillo, titwillo, tiwillo». “Si tuffò nell’onda ondosa e un’eco emerse dalla tomba del suicida” è una strofa su un annegamento tratta dall’opera“Mikado”di W.S. Gilbert e Arthur Sullivan. Si trova in una lettera che il serial killer noto al mondo come “Zodiac” ha inviato al direttore del San Francisco Chronicle, il 24 gennaio 1974. Il brano del “Mikado” segue la dicitura “il sinceramente vostro”. Che cosa avrà voluto dire? Né al Chronicle né al Department of Justice sanno che l’uomo che da sei anni rivendica i propri omicidi via lettera sta per dire addio alle “scene” americane.

Del Killer dello Zodiaco – come è impropriamente chiamato in Italia – si possono dire molte cose, tranne che non avesse fatto l’inimmaginabile per la fama. A partire dal 1969, l’assassino seriale che aveva copiato la sua firma comprensiva di croce celtica da una marca di orologi per subacquei, la Zodiac, inviò un diluvio di lettere cupe e sarcastiche, terrorizzando gli abitanti della Bay Area di San Francisco con minacce e indovinelli sinistri pubblicati sulle gazzette locali. «This is the Zodiac speaking» , “Qui è Zodiac che parla” si annuncia in tutte le sue lettere ufficiali, ad esclusione della prima e dell’ultima. Misspelling ed errori grammaticali facevano parte del suo stile letterario, sarcastico e cupo. «L’ho sempre detto che sono crack-proof» ironizzava il criminale nel 1971, quando nessuno era ancora riuscito a decifrare la sua identità. All’epoca, sosteneva di avere già ucciso 17 persone. Sicuramente aveva aggredito tre coppie di giovani, una ragazza e un tassista. Sei erano i morti accertati.

Quando tutto ebbe inizio, il 31 luglio 1969, ai giornalisti del San Francisco Chronicle, del San Francisco Examiner e del Vallejo Times Herald appariva poco credibile quell’assassino che nelle sue lettere minacciava di uccidere qualcuno se non gli avessero dato la prima pagina. Per provare di avere ucciso «la coppia di ragazzi al Lake Herman il 20 dicembre scorso e la ragazza al Golf Club a Vallejo il 4 luglio», l’autore della lettera aveva riportato «alcune cose che solo io e la polizia sappiamo…». Il killer pretendeva che i quotidiani pubblicassero anche un suo testo cifrato, altrimenti sarebbe andato «in giro a togliere di mezzo i vagabondi o le coppie appartate, poi proseguirò ammazzando altri, sino a quando non avrò ucciso una dozzina di persone».

Alla fine, si dimostrò che l’autore delle lettere non mentiva sulle rivendicazioni. Era veramente l’autore dei due agguati alle coppie di teenager a Vallejo. Nelle tre parti di codice inviate ai tre quotidiani – decifrate da due insegnanti, i coniugi Donald e Bettye Harden – il killer sosteneva che fosse «molto divertente» uccidere essere umani e sosteneva che le sue vittime lo avrebbero servito in «paradiso». Gli ultimi 18 caratteri del testo non furono decifrati.

Alla fine del 1969, per impedire che imitatori cercassero di rubargli la gloria, Zodiac allegò alcune prove del suo ultimo delitto.

La sfida

L’apice del confronto fra Zodiac e chi gli dava la caccia fu raggiunto l’11 ottobre del 1969, quando in una ricca zona residenziale in pieno centro di San Francisco, dopo avere ucciso con un colpo di pistola alla nuca il tassista Paul Stine, il killer si prese del tempo per tagliare la camicia della vittima e allontanarsi lentamente dalla scena del crimine, in Washington Street. Non passarono nemmeno due minuti. Un uomo con la corporatura robusta, lo stomaco prominente e una faccia sulla quale spiccavano occhiali a montatura spessa – una faccia che, in seguito, fu definita “normale” dai testimoni – venne fermato da una volante della polizia a sirene spiegate.

Un agente dell’Sfpd gli chiese se avesse visto una persona dall’apparenza sospetta, armata, correre da qualche parte negli ultimi cinque minuti. L’uomo rispose qualcosa come: «Certo, è andato di là». Accadde quello che di norma si vede nei film: i poliziotti ringraziarono il serial killer per le indicazioni e si lanciarono all’inseguimento di un fantasma. L’uomo “normale” continuò a camminare lentamente, scomparendo nel parco della base militare del Presidio, «per non essere più visto».

Quando Zodiac, si tolse la parrucca castano-rossiccia, portava ancora con sé il brandello di camicia insanguinata di Paul Stine, che poi avrebbe inviato al Chronicle. L’aneddoto è Zodiac stesso a riportarlo. La polizia conferma l’episodio. Gli agenti si giustificano dicendo che «la descrizione diramata alla radio era quella di un uomo nero». Da allora è un inseguimento che non ha ancora concluso.

Per guadagnare la prima pagina, Zodiac si spinge ancora più in là, minacciando di far saltare uno scuolabus con una bomba. Poi, attorno al 20 dicembre, qualcuno che dice di essere Zodiac telefona a casa dell’avvocato Melvin Belli chiedendo di lui, ma non lo trova. «Non posso aspettare – spiega l’assassino alla segretaria di Belli – oggi è il mio compleanno». Alza il livello della sfida sino a invitare i «maiali» dell’Sfpd a decifrare i 13 simboli con cui era composto il suo nome. Le sue uniche “impronte digitali” lasciate sulla corrispondenza sono il suo sarcasmo, la sua perfidia, gli errori ortografici strani, come “cid” al posto di “kid” (bambino), e le parole in cui è contestuale la presenza del trattino e di una doppia consonante mancante (disap-eared, dif-icult, discon-ect).

Per trovare Zodiac, molte agenzie sono chiamate a collaborare al caso, vengono scandagliate le vite di centinaia di persone. Di concreto i detective hanno i suoi identikit, le sue lettere e, forse, alcune impronte parziali di palmi di mano. È molto probabile che Zodiac abbia trascorsi militari. I suoi messaggi cifrati? Eccetto il primo, non hanno trovato alcuna soluzione. Il killer non ha lasciato tracce o indizi sulle scene del crimine che possano portare alla sua identificazione, a parte le impronte parziali di una mano, di uno scarpone militare con suola lunga 30 cm. A Vallejo, San Francisco, sul Lake Berryessa, è stato visto. I testimoni oculari divergono solo sul colore dei capelli: castano quasi biondi, castano scuri, rossi. Viene descritto come un uomo sul metro e 72 centimetri, con un grosso stomaco. A San Francisco e soprattutto sul Lake Berryessa, dove ha agito in pieno giorno, però ci sono le testimonianze oculari. In entrambi gli identikit corrispondono, fatta eccezione per i capelli. A Napa lo descrivevano come una persona robusta, alto circa 1 metro e 80 centimetri, con un grosso stomaco e con i capelli scuri, con una riga sul lato sinistro.

Nel 1974, sulle tracce di Zodiac ci sono gli sceriffi di tre contee e i dipartimenti di polizia di due città, il Dipartimento di Giustizia, il giornalista del Chronicle Paul Avery e il vignettista Robert Graysmith. Zodiac ha ottenuto quello che vuole: la fama.

Nel 1971 il killer della Bay Area era già diventato “Scorpio”, in un film dell’ispettore Callaghan, Dirty Harry. Hollywood già lo aveva ad archetipo del serial killer enigmatico. Scaltrezza, intelligenza e sangue freddo facevano in lui da contraltare alla vigliaccheria e alla malvagità dei suoi crimini. Era il “malvagio” perfetto.

Una personalità fitta di aculei velenosi, quella di Zodiac, che aveva mostrato poche sfumature di umanità: la passione per le sfide e per i libri, per esempio. Il suo ultimo “conteggio dei morti” si attesta a 37 vittime rivendicate. Nella primavera del 1974, manda ancora due lettere sarcastiche, firmate come anonimo “cittadino” e “amico”. È un super-ricercato. Sparisce. Non è morto. Non è in galera. Non si è pentito. Ha cambiato nazione.

Due killer, una persona sola

Quando la mattina del 15 settembre 1974, alle Fontanine di Rabatta, una piazzola a migliaia di chilometri di distanza dalla west coast americana, i Carabinieri si trovano di fronte ai corpi di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, nessuno sa ancora che l’autore del delitto è un serial killer. I fori della calibro 22 che l’uomo ha usato per esplodere i colpi sui teenager sono così piccoli da far pensare a un punteruolo. La ragazza, sopravvissuta ai proiettili, è stata uccisa con quattro coltellate. Il suo corpo, poi, è stato martoriato novanta volte con la punta della lama. La violenza usata nei suoi confronti è tale da far pensare in un primo momento a un delitto passionale. Poi però si scopre che, di quelle coltellate, la maggior parte sono superficiali. Non è ira. È in uno stato di psicosi acuta che il killer, dopo avere ucciso Stefania, l’ha spogliata, ha trafitto più volte il suo corpo con la lama e lo ha lasciato nudo sul prato, con le gambe divaricate e un tralcio di vite nella vagina. Il maniaco ha ripiegato i suoi vestiti, come se fossero gli abiti apparentemente ritirati in lavanderia quel giorno da Pasquale, e li ha lasciati a qualche metro di distanza dal corpo di Stefania.

Quel killer sette anni più tardi diventerà il “Mostro di Firenze”.

«I spray them like it was a water hose». “Li ho innaffiati come se impugnassi il manicotto di una canna” scriveva Zodiac il 4 agosto 1969 al San Francisco Chronicle. Come Zodiac, anche il Mostro spara alle vittime prendendo di mira prima l’uomo. Se le cose andarono come gli inquirenti hanno ricostruito, il serial killer italiano avrebbe avuto anche l’occasione, nel 1985, di dimostrare che non sparava “a caso” ma che “voleva” sparare in quel modo. Centrò infatti al buio e da vari metri di distanza Jean-Michel Kraveichvili, la giovane vittima francese, mentre stava scappando.

Non è solo il metodo di sparo ad accomunare i due serial killer. Aprendo il libro Zodiac di Robert Graysmith, nelle pagine finali dedicate al modus operandi del killer californiano, si può verificare quanto sia difficile distinguerli. Si legge infatti – in inglese, perché il libro non è mai stato tradotto in italiano – che l’assassino seriale americano uccideva preferibilmente coppie appartate, nei weekend o nei giorni festivi, prima di mezzanotte, nelle sere di novilunio, con pistole calibro 9 mm e .22.. Nel kit aveva un coltello e una torcia. Il Mostro che fa? Usa un kit identico a quello di Zodiac e fa le stesse cose, prende di mira le stesse vittime, allo stesso modo. L’unica eccezione sono le mutilazioni ai genitali delle vittime femminili da parte del Mostro. Ma non è propriamente un’eccezione, si scoprirà.

Alle Fontanine nel Mugello, così come a Lake Berryessa e a Riverside in California, anche le ferite d’arma bianca raccontano la stessa storia: i due killer hanno inflitto sulle vittime femminili numerose ferite d’arma bianca di pochi centimetri di profondità. Le tre perizie – che sinora non sono mai stata comparate – su Chery Jo Bates, Cecilia Ann Sheppard e Stefania Pettini parlano tutte di numerosi tagli “superficiali”. Molte delle ferite sulle vittime americane hanno una profondità di non più di uno o due centimetri. Riguardo alla Pettini, De Fazio si spinge a paragonare le decine di coltellate superficiali inflitte dall’assassino come a un tentativo di «saggiare la resistenza della carne».

Dal 1981 il Mostro inizierà a mutilare il corpo delle ragazze. Non si sa se Zodiac, in quanto tale, abbia mai mutilato una vittima. Non si sa. È vero semmai che il Mostro abbia portato a compimento la minaccia che fece Zodiac, a Riverside, in una lettera del 29 novembre 1966 inviata al giornale locale e al capo della Polizia: «Taglierò le sue parti femminili e le lascerò per tutta la città».

Infine Zodiac e il Mostro prediligono usare nei propri delitti scarponi militari. Niente di che, ma quando si scopre che la taglia delle impronte degli scarponi Wing Walker repertate sul Lake Beryessa, il 27 settembre 1969, e quella degli anonimi scarponi tecnici trovata a Calenzano, in Italia, dodici anni più tardi è quasi la stessa (44), si va ben oltre le analogie. Forse però nessuno avrebbe mai sospettato che il Mostro fosse qualcosa di più di un perfetto imitatore di un serial killer americano, se Ulisse fosse riuscito a resistere alla tentazione di comunicare a tutti che il Mostro è davvero lui, Zodiac.

La teoria dell’acqua

Fu una delle prime stranezza che gli investigatori notarono nei delitti e nelle missive di Zodiac. Nel libro di Graysmith viene citata come la “teoria dell’acqua”. L’ex vignettista del Chronicle osserva che il serial killer era ossessionato dall’acqua. Per esempio, uccise o potrebbe avere ucciso sempre nei pressi di località che la richiamano: Lake Herman Road, Lake Berryessa, Wash-ington street vicino a Lake Street, Lake Tahoe, Riverside.

Graysmith non si spinge oltre, ma analizzando le lettere si scopre che in tutte c’è un importante riferimento all’acqua; la marca di orologi Zodiac, celebre all’epoca negli Stati Uniti per i suoi prodotti da sub come il Sea Wolf; i suoi auto-elogi («l’ho sempre detto che sono “crack-proof”», dice facendo un’allusione con alla parola “water-proof”); il sarcasmo sulla sua salute mentale («aiutami, sto annegando»); i temporali che gli hanno rovinato i piani per la bomba contro lo scuolabus («sono stato sommerso dalla pioggia»); il bicchiere d’acqua che negherà ai suoi schiavi nell’aldilà («li ascolterò implorare per l’acqua»); i nemici poliziotti soprannominati come i cattivi del film “Yellow submarine” dei Beatles («blue meannies»); il suo metodo di sparo («tutto ciò che dovevo fare era innaffiarli come se fosse la canna dell’acqua»); la sua firma finale, la citazione di un annegamento nel “Mikado” di Gilbert e Sullivan con cui conclude la sua corrispondenza ufficiale con il Chronicle («S’immerse nell’onda ondosa…»).

Il fatto che nel 1974 l’uomo soprannominato Ulisse – fonte d’ispirazione di tutti i lupi di mare – da poco arrivato dagli Stati Uniti abbia compiuto un duplice delitto in una lovers’ lane vicino al fiume Sieve, in una località chiamata Le Fontanine, è indicativo. Persino il termine “nero” usato da Vanni (che sembra averlo confuso con il colore della pelle), in greco, significa “acqua”.

La firma di Zodiac

EDIT: Al momento della stesura di questo articolo (2018) ancora non era stata scoperta dalla ricercatrice Valeria Vecchione con l’aiuto di Paolo Cochi (2020) la rivista da cui il Mostro estrasse i ritagli per comporre il recapito sulla busta spedita a Silvia Della Monica. Si sarebbe scoperto che l’unica parola intera incollata sulla busta rimandava a un titolo a tema acquatico e che dallo stesso titolo erano state ritagliate le ultime lettere della busta. La Z e la E di acque.

Con una dozzina di agenti alle calcagna, l’ultima cosa che Ulisse poteva avere in mente di fare a Firenze, nel 1974, era sbandierare il fatto che fosse appena arrivato un serial killer dall’America. La firma l’aveva lasciata, nel 1974. Smettere di rivendicare i propri delitti per qualche tempo era soltanto un segno di accortezza, non di salute mentale. Forse, dieci anni più tardi decise che il duplice delitto del 1985 fosse l’ultimo per la stessa ragione. O magari era cambiato qualcosa nella sua vita. Negli Stati Uniti era appena uscito il libro di Graysmith che aveva portato le sue “gesta” degli anni ‘60 a rinnovata fama. Nel 1986, Ulisse sapeva che gli investigatori italiani avevano chiesto la consulenza dell’Fbi. Era ricercato per troppi delitti, da troppi investigatori ed era sin troppo famoso. Se a qualcuno fosse saltato in mente di mettere insieme i due casi – come alla fine è successo – per lui sarebbe stato un guaio.

Forse Ulisse si fermò e smise di uccidere. O forse smise di farsi riconoscere. Sicuramente continuò a giocare con i suoi “nemici”, così come aveva fatto nella sua unica lettera “ufficiale“, quella del 9 settembre 1985, indirizzata all’allora sostituto procuratore Silvia Della Monica.

L’8 settembre 1985, Ulisse decise di comunicare per la prima volta con gli inquirenti via posta. Se avessero conosciuto a fondo il caso Zodiac, ormai quasi archiviato negli Stati Uniti, e studiato la composizione dell’indirizzo sulla busta inviata a Della Monica, ciò che gli psichiatri forensi dell’Università di Modena e gli agenti del Behavorial Science Unit dell’Fbi avrebbero intravisto sarebbe stata la traccia inconfondibile del serial killer “californiano”.

Sul plico ci sono il francobollo (Castello di Serravalle, 1980), il nome del destinatario e l’indirizzo. Sono tre righe composte da ritagli di lettere maiuscole di un settimanale. Il testo recita: “Dr. Della Monica Silvia, Procura della Repub-lica…”. Il contenuto è un frammento di tessuto sottocutaneo di Nadine Mauriot nel cellophane coperto da un cartoncino ripiegato. In quelle tre righe e in quel lembo di carne di 2 centimetri quadrati, ci sono tutte le caratteristiche principali della corrispondenza di Zodiac: un errore in una doppia consonante, un trattino a capo e una prova del crimine allegata. Anzi, quattro. Perché nella lettera all’avvocato Melvin Belli del 20 dicembre 1969 c’è anche il titolo di “Mr”, che manca a tutte quelle spedite alla polizia e alla stampa. Se l’impronta digitale di Zodiac è l’acqua, e la sua firma è il modus operandi, questo è il suo stile letterario.

«There is more glory in killing a cop than a cid because a cop can shot back», scrive Zodiac, il 20 aprile 1970. “C’è maggiore gloria nell’uccidere un poliziotto di un cid, perché può spararmi”. Forse il killer intendeva dire “kid”, bambino. O forse proprio “cid”, cioè “agente della Criminal Investigation Division” dell’Esercito statunitense, magari appartenente al 5° distaccamento, l’unità investigativa di polizia militare che fino al 9 giugno 1969 era acquartierata a Camp Darby (Pisa). La seconda soluzione potrebbe suggerire che Ulisse fosse proprio un “cid”, cioè «una persona interinale rispetto al meccanismo poliziesco e dunque sempre perfettamente a conoscenza di tutto quel che si muoveva in quell’ambiente», come ha sempre sostenuto l’avvocato Filastò.

Se fosse vera, la teoria dell’uomo in divisa con una “doppia personalità” giustificherebbe in parte come Ulisse sia stato in grado di raggirare per mezzo secolo due intere nazioni. Da solo è riuscito a beffare gli sceriffi e i dipartimenti di polizia di mezza California, i Carabinieri, la polizia, la Procura di Firenze, i servizi segreti, la Cia, l’Nsa, l’Fbi, e – naturalmente – i suoi colleghi di lavoro e la sua famiglia. Gioverebbe però a questo punto che qualcuno dei suoi “compaesani” lo prendesse per mano e gli chiedesse di ammettere che la “partita” è finita.